がんを予防する、早期発見する

がんを予防する、早期発見する

がん予防

1 がんと生活習慣

日本人の2人に1人は一生のうちに何らかのがんになると言われており、誰でもがんになる可能性があります。

がんは加齢により発症リスクが高まる病気ですが、そのほかにも様々な生活習慣、特に喫煙と食事習慣が大きく関わっています。

がんを防ぐ科学的根拠に基づいた生活習慣について、国立がん研究センターは、これまでの研究成果に基づき「日本人のためのがん予防法」(表1)を推奨しています。

| 喫煙 | たばこは吸わない。他人のたばこの煙を避ける。 |

|---|---|

| 飲酒 | 飲むなら、節度のある飲酒をする。 |

| 食事 | 食事は偏らず、バランスよくとる。 ・塩蔵食品、食塩の摂取は最小限にする。 ・野菜や果物不足にならない。 ・飲食物を熱い状態でとらない。 |

| 身体活動 | 日常生活を活動的に。 |

| 体形 | 適正な範囲に。 |

| 感染 | 肝炎ウイルス感染検査と適切な措置を。 |

表1 日本人のためのがん予防法

(出典:国立がん研究センター「科学的根拠に基づくがん予防」)

※参照:「国立がん研究センターがん情報サービス」(科学的根拠に基づくがん予防)

※参照:「青森県庁ホームページ」(青森県健康増進計画健康あおもり21(第2次)実践編)

2 がんを予防する生活習慣

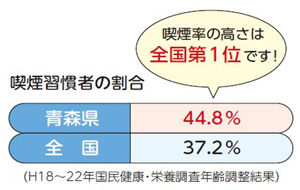

(1)喫煙

たばこは、百害あって一利なしです。たばこの煙は、喫煙者本人だけでなく、周囲の人にも影響します。がんとの関連では、肺がんだけでなく、胃、膵臓、子宮頸がんなどの様々ながんのリスクを上げるとされています。

※受動喫煙とは、他人のたばこの煙を吸わされることです。

※受動喫煙とは、他人のたばこの煙を吸わされることです。

※以下の要件を満たす場合は保険適用で禁煙治療を受けられます。

・ニコチン依存症判定テスト5点以上(TDS)

・1か月以内に禁煙したいと思っている

・35歳以上の方は、(喫煙年数×1日の喫煙本数)が200以上 など

※参照:「青森県庁ホームページ」(禁煙治療医療機関紹介)

※参照:「青森県庁ホームページ」(未成年者の禁煙相談実施医療機関紹介)

(2)飲酒

1日の平均飲酒量が増えるほど健康問題のリスクは上昇します。がんとの関連では、飲酒は食道、肝臓、大腸がんなどのリスクを上げるとされています。

※生活習慣病のリスクを高める飲酒量は、純アルコール量に換算すると、男性は1日平均40g以上、女性は20g以上です。

※純アルコール約20gとはビール:中瓶1本、日本酒:1合、ワイン:180ml、焼酎(25度):半合になります。

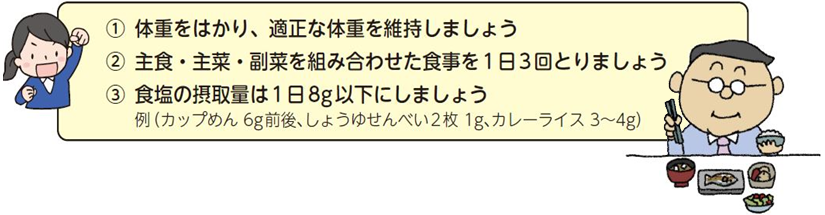

(3)適正な体重維持・食事

がんを予防するためには、太りすぎないこととともに、やせすぎないことも大切です。

食事は、がんを始め多くの生活習慣病の予防に重要なものです。国立がん研究センターの研究で、食塩の摂取量が多いと胃がんのリスクが高くなり、野菜の摂取が大腸がんの発生を抑制することが認められています。

※適正な体重とは、BMI(体重(kg)÷身長(m)÷身長(m))が「18.5以上25未満」の人で、「25以上」の場合は肥満です。

※バランスのよい食事とは、主食・主菜・副菜を過不足なく摂取することです。主食とは、ご飯・パン・麺などの炭水化物、主菜は、肉・魚などのたんぱく質を多く含むメインのおかず、副菜は、野菜などを主体としたおかずのことです。

※参照:「青森県庁ホームページ」(青森のおいしい健康応援店一覧)

(4)身体活動

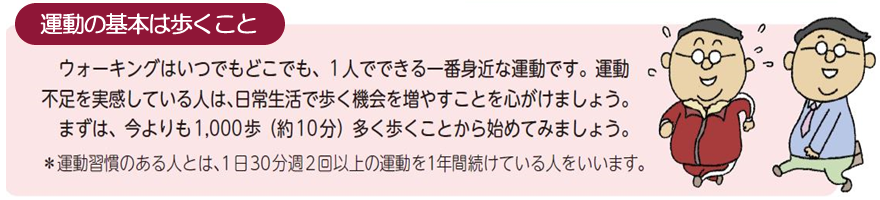

「日本人のためのがん予防法」で、身体活動が高い人ほど、がん全体の発生リスクが低くなるという報告があります。

普段の生活の中で、身体を動かす時間を増やしていくことが、健康につながります。

※参照:「青森県庁ホームページ」(運動スタート応援情報誌「ハピトレ」)

※参照:「青森県庁ホームページ」(運動スタート応援情報誌「ハピトレ」)

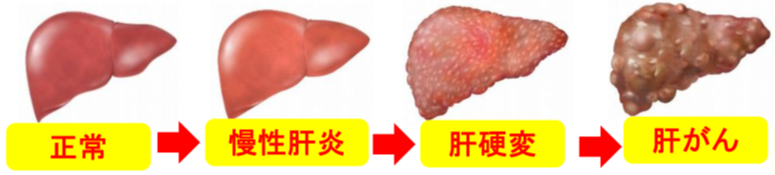

(5)感染症予防

ウイルスや細菌の感染でかかるがんがあることが分かっています。特に、肝がんの約8割が肝炎ウイルスの感染(図1参照)によると言われていますので、肝硬変、肝がんといった重い病気の進行を防ぐためにも、肝炎の早期発見・早期治療が大切です。

図1 肝炎ウイルスの感染から発症する病気

最近、慢性肝炎や一部の肝硬変では、飲み薬だけで治療できるようになり、高い治療効果が期待されています。

このため、まずは、早期発見・早期治療のために肝炎ウイルス検査を受けていただき、陽性だった場合は、速やかに医療機関へ受診していただくことが大切です。

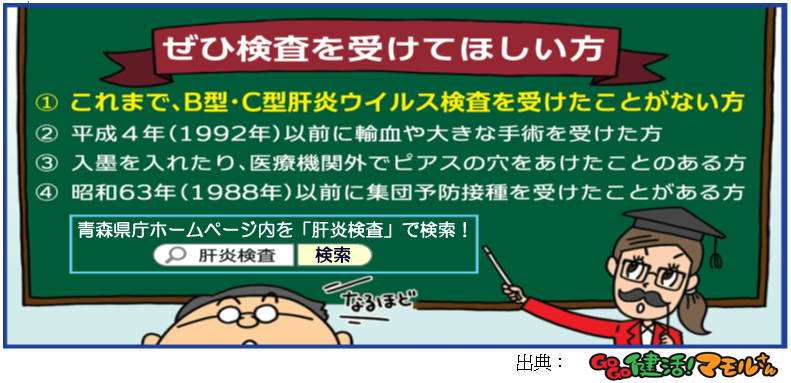

図2 肝炎ウイルス検査をぜひ受けてほしい方

※参照:「国立研究開発法人国立国際医療研究センター」(肝炎情報センター)

※参照:「青森県庁ホームページ」(肝炎治療に係る医療費助成について)

※参照:「青森県庁ホームページ」(無料肝炎ウイルス検査)

※参照:「青森県庁ホームページ」(職域無料肝炎ウイルス検査)

市町村を50音順に分けてありますので、ご覧になりたい市町村の属する行を選択してください。

がん検診

1 がん検診を受けましょう!

みなさん、がん検診を受けていますか。

日本人の2人に1人は、一生のうちに何らかのがんにかかると言われており、青森県の死亡原因のおよそ3割ががんによるものです。

現在、がんは早期発見、早期治療により、高い確率で治るようになっています。

早期発見・早期治療を行うためには、定期的にがん検診を受けることが大切です。

▼「がん検診を受けていますか」PR動画(CM)

↓ 画像をクリックすると、YouTubeに掲載の動画を見ることができます。

2 がん検診について

(1) がん検診とは

がん検診の目的は、がんを早期発見し、適切な治療を行うことでがんによる死亡を減少させることです。

がん検診は、一見健康な人に対して、がんが「ありそう」か、がんが「なさそう」かを判定し、「ありそう」とされる人を精密検査で診断し、がんを発見するものです。

また、がん検診は、症状のない方のための検査です。明らかな症状のある方には、それぞれの体の状態に応じた適切な検査や治療が必要になります。症状のある場合は、必ず医療機関を受診し、医師の診断を受けるようにしましょう。

*参照:「国立がん研究センターがん情報サービス」(がん検診について)

(2) 科学的根拠に基づくがん検診を受けましょう!

「科学的根拠に基づくがん検診」とは、科学的な方法によってがん死亡率の減少が確認された検診のことを指します。がん検診をせっかく受けるのであれば、科学的根拠に基づくがん検診を受けることが望ましいといえます。

1cmのがんは1年半ほどで2cmのがんになります。この1cm~2cmの間の早期がんを見つけるため、検診は1~2年ごとに受診しなければなりません。そのため、胃がん、肺がん、大腸がん検診は年1回、乳がん、子宮がん検診は2年に1回の受診が勧められています。

現在、国では科学的根拠に基づくがん検診として、表1に示す検診方法を推奨しています。

| 検診の種類 | 検診方法 | 対象年齢(性別) | 検診間隔 |

|---|---|---|---|

| 肺がん検診 | 問診、胸部エックス線検査及び喀痰細胞診(喫煙者のみ)の併用 | 40歳以上(男女) | 年1回 |

| 胃がん検診 | 問診に加え、胃部エックス線検査又は胃内視鏡検査のいずれか | 50歳以上(男女)※1 | 2年に1回 ※2 |

| 大腸がん検診 | 問診及び便潜血検査 | 40歳以上(男女) | 年1回 |

| 乳がん検診 | 問診及びマンモグラフィ検診(乳房エックス線検査) | 40歳以上(女) | 2年に1回 |

| 子宮頸がん検診 | 問診、視診、子宮頸部細胞診及び内診 | 20歳以上(女) | 2年に1回 |

表1 科学的根拠に基づくがん検診

※1 当分の間、胃部エックス線検査については、40歳以上を対象としても差し支えありません。

※2 当分の間、胃部エックス線検査については、年1回検診を受けても差し支えありません。

(3) がん検診の流れ

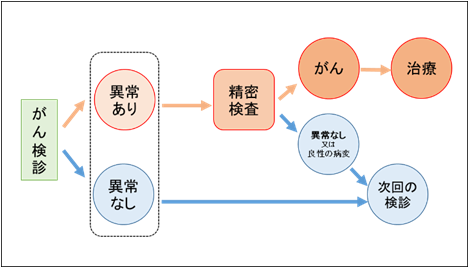

図1は、がん検診の大まかな流れを示しています。がん検診を受けて「精密検査が必要」と判断された場合には、精密検査を受けることが必要です。精密検査が必要と書かれていても、「精密検査=がん」ではありません。「念のためにもう少し検査をしましょう!」と言う意味ですので、怖がらずに早めに医療機関で受診しましょう。

「精密検査」で「がん」が発見された場合は、早期治療が大事です。

がん検診を受けて「異常なし」の場合や、精密検査を受けて「異常なし又は良性の病変」の場合も定期的にがん検診を受けてください。

図1 がん検診の流れ

(4) 受診方法について

対象となる年齢や実施時期、検査を行う場所、自己負担額等はお勤め先や市町村で異なりますので、詳しくはお勤め先か、お住まいの市町村役場へお問い合わせください。

なお、お住まいの市町村のがん検診スケジュールについては、「各市町村のがん検診スケジュール」をご覧ください。

3 各種がん検診

ここでは、各種がんの検診方法(科学的根拠に基づくがん検診のみ抜粋)について説明します。

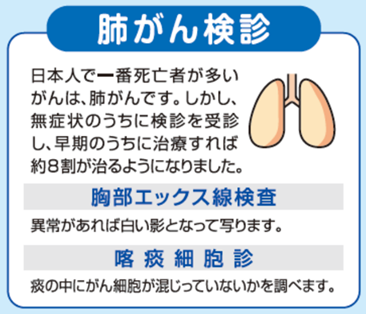

(1) 肺がん検診(胸部エックス線検査と喀痰細胞診(喫煙者のみ)の併用)

「胸部エックス線検査」は、肺全体のエックス線撮影です。「喀痰細胞診」は、主に喫煙者を対象として「胸部エックス線検査」に併用して行います。喀痰(かくたん、吐いた痰のこと)を採取して、気管支等のがんから痰に混じって出てくるがん細胞の有無を、顕微鏡で観察します。

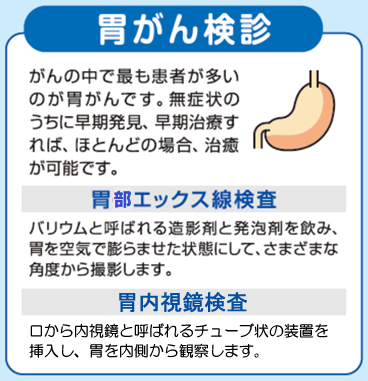

(2) 胃がん検診(胃部エックス線検査又は胃内視鏡検査)

胃部エックス線検査は、バリウム(造影剤)と発泡剤(胃を膨らませる薬)を飲み、胃の中の粘膜を観察する検査です。胃がんを見つけることが目的ですが、良性の病気である潰瘍(かいよう)やポリープも発見されます。

また、胃内視鏡検査は、口から胃内視鏡(体内の組織を観察するための細いチューブ状の装置)を挿入し、胃を内側から観察し、病気を探す検査です。

異常がある場合には、その組織の一部をつまみ、細胞の検査を行うことがあります。

また、胃の内側に色素を散布して、異常な部位を見やすくすることもあります。

(3) 大腸がん検診(便潜血検査)

がんやポリープなどの大腸疾患があると、大腸内に出血することがあります。この検査は、その血液を検出する検査です。便潜血検査が陽性になった場合には、その原因を明らかにするために、精密検査を受けることが必要です。病変から常に出血しているとは限りませんので、陽性になったら、便潜血検査を再度行うことは意味がありません。きちんと精密検査を受けることが大事です。

(4) 乳がん検診(マンモグラフィ検診)

マンモグラフィとは、乳房エックス線撮影のことです。この検査では、医師の触診だけでは発見できないしこりを診断することができます。小さな、とくに石灰化のある乳がんの発見に適しています。このほか、乳房の良性疾患などが診断できます。

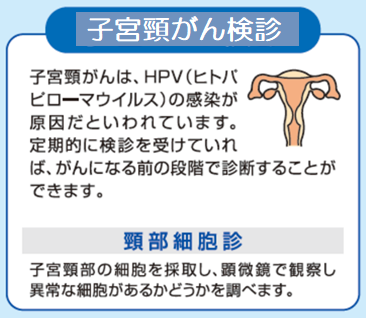

(5) 子宮頸がん検診(頸部細胞診)

婦人科の専門医によって、子宮頸部の粘膜を採取し、がん細胞の有無やがん細胞の種類(組織型)を知ることができます。これを細胞診といい、この検査によって子宮頸がんの診断ができます。